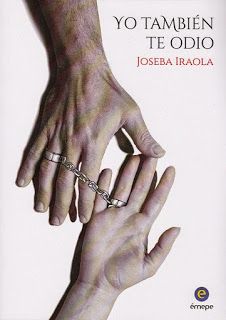

No suelo tomar como referencia ninguna imagen para escribir, pero esta vez no he dudado en hacerlo. ¿Qué os inspira esta imagen? A mí, cómo no, un cuento que espero que os guste. Un abrazo.

Bajábamos por las callejuelas cogidos de la mano, correteando y brincando. Nos mirábamos sonrientes y llamábamos nuestra atención hacia todo lo que encontrábamos a nuestro paso: escaparates, interiores de casas hogareñas, grabados en las paredes… Parecíamos dos chiquillos ilusionados por el primer amor. No queríamos que se nos acabase aquel instante de júbilo casi inalcanzable. Nos detuvimos ante aquel atípico restaurante, a orillas del río, regentado por un gato. Nos percatamos de su presencia mientras mirábamos con detenimiento la carta estropeada que colgaba de la pared. Era como si no quisiera perder los clientes. Saltó de su silla con aires elegantes y altivos. Nos asustó durante un instante su prepotencia de gato, pero luego interpretamos que tan solo quería llamar nuestra atención, que nos diéramos cuenta de su presencia y de la mesa que permanecía vacía bajo la sombra de dos plantas gigantescas. Nos miramos sonrientes y nos sentamos en ella.

Permanecimos semiocultos durante un buen rato. Parecía que no había nadie allí, pero cuando empezamos a impacientarnos salió el dueño con el mandil bastante sucio. Lamentó su demora. Prometió invitarnos a un vino típico portugués y al postre. Nos tomó nota y nos señaló el gato. Era el auténtico dueño de aquel lugar: “La loja del gato” leímos sobre la puerta en un tablón azulado de madera.

El río estaba en calma. Las luces recién encendidas reflejaban la imagen de la ciudad sobre el agua. Algunos transeúntes se atrevían a pasear junto al cauce. Se podían percibir los gritos y las risas de los niños que aún jugaban por las calles sinuosas. Cerraba los ojos y respiraba aquellos momentos de dicha, intentando retenerlos para siempre en mi memoria. Las gaviotas revoloteaban bajo el puente rebuscando algo que llevarse al pico. Sus conversaciones se me hacían cánticos celestiales. Aquello debería semejarse al paraíso.

Terminamos de cenar los últimos de aquella taberna. Casi fuimos nosotros en echar el cierre. Salimos de allí muy agradecidos por el servicio que nos habían dado. El camarero no paró toda la noche de disculparse por su demora el inicio de la velada. Pero, sin lugar a dudas, la comida y el vino borraron cualquier inicio de enfado que hubiésemos tenido.

Bajamos hasta el río abrazándonos y besándonos con ternura. Alcanzamos un viejo banco de piedra blanca muy erosionado por el paso del tiempo. Observé la cantidad de citas y de fechas que recogía aquel asiento fortuito. Decenas de enamorados habían pasado por allí dejando la huella del amor sobre él. Me dejé caer rendida sobre él inmortalizando aquel momento. No nos decíamos nada. El silencio lo era todo. Las casas de colores que revoloteaban sobre nuestras cabezas serían testigos de nuestro amor.

Ambos sabíamos que aquello no dudaría mucho. Pero tampoco sabíamos cuánto tiempo. Por eso, decidimos aprovechar lo que quedara el máximo tiempo posible, pues tal vez fuera la eternidad lo que estuviera esperándonos al otro lado, en la otra orilla.